ただ、なんとなく

ある程度経験は積んできて、AWSのことは大体理解したつもりでいる。

といっても、すべてというわけではなく、業務で使う範囲は一通り聞かれれば説明できるし、もちろん構築、設計もできる。

そんな中でも案件によっては、GCPやAzureを使うこともあり、まだまだ学習しなければいけないことが多い今日この頃。

ただ、そんなクラウド環境を操り基盤系の開発は行っていても、フロント系の開発は一切やってこなかった。

なので、実際にPython、JavaScriptなどワードは聞いたことがあり、インストールなども何回も実施しているが、それを実際に使ってどんなことができるのかということはしてこなかった。

なので、趣味程度に少々試してみようかなと思ったときの、準備からもろもろの備忘用として残しておこうと思う。

と、カッコつけてもっともらしいことを言ってみたものの、実は前のPCには開発環境を構築していました。

が、壊れてしまい、VSCodeなどのインストール方法を忘れてしまったので、残しておけばよかったなと思ったので、今度こそインストール時の方法を残しておこうと思った次第です。

PCが壊れた際の対応に関しては以下の記事で書いてみたので、よかったら見てください。

さっそくインストール

と言いたいところですが、まずは何をするのかという全体像を把握しておきたいと思います。

目的としては、htmlのページにちりばめられた情報を、Pythonを使用して取得したい。

そのための、環境の構築をしたい。

そこに必要なざっくりとした内容は以下かなと。

- Pythonのインストール

- VSCodeのインストール

- Beautiful soupのインストール

- 環境のセットアップ

話はそれますが、Dr.Stoneをアニメで見始めたのですが、あのアニメも何かをするときは必ず、ロードマップという何をして目的を達成するのかを宣言して作業に取り掛かります。

ITの業界でも同様で、大きい目的に対して、どういった作業があるのかを一覧にし、その作業をさらに細かくするWBSという手法をよくとります。

例えば、カレーを作るという目的に対して、洗う、切る、炒める、煮込むなど作業を細かくし、さらに何を洗うのか、ジャガイモ、ニンジンなどさらに対象を具体化することで、やることが明確になるという算段ですね。

ただ、今回の環境セットアップは詳細がわからないので、概要までとしました。

Pythonのインストール

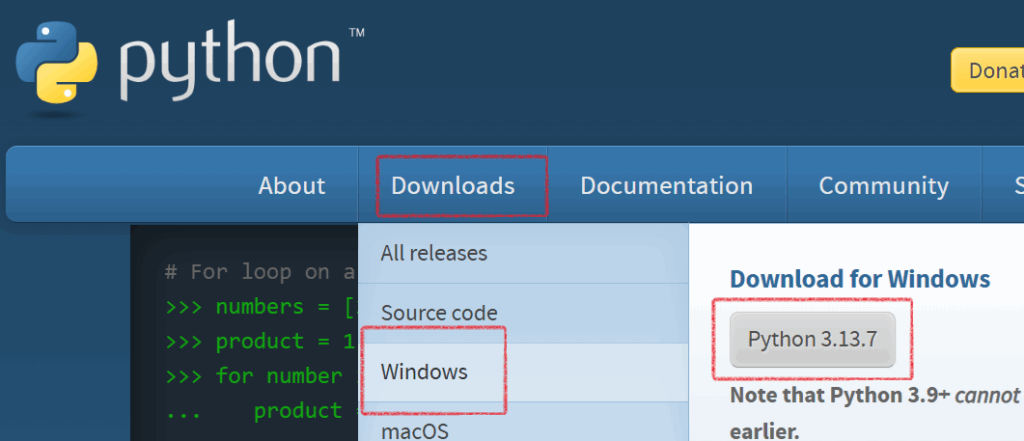

ダウンロード

以下から、インストーラがダウンロードできそうなので、アクセスしてダウンロードしてみます。

ここからダウンロードできそう

インストール

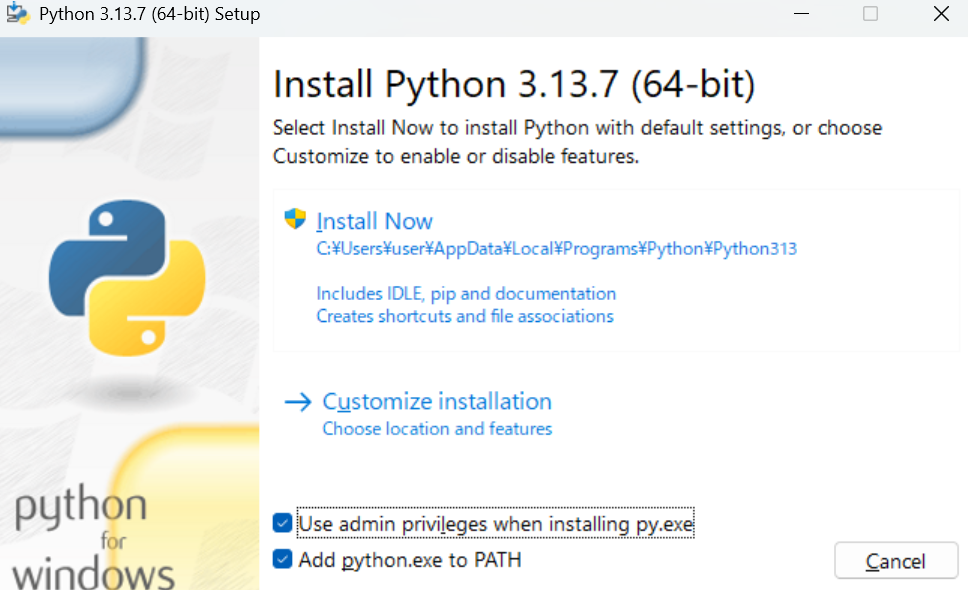

ダウンロードした「python-3.13.7-amd64.exe」をダブルクリックし、インストールを実行しましょう。

「Use admin privileges when installing py.exe」管理者でインストールするかだと思うので、チェック入れておきましょう。

「Add pythin.exe to PATH」環境変数にパスを通すかだと思うので、こちらもチェック入れておきましょう。

手動でパスは通せますが、それはめんどいので。

「Install Now」を押せば、インストールが開始されました。

ただ、セキュリティの関係で、ユーザアクセス管理という画面が出たので、こちらは「はい」を押せば問題ないです。

※画面取れませんでした。

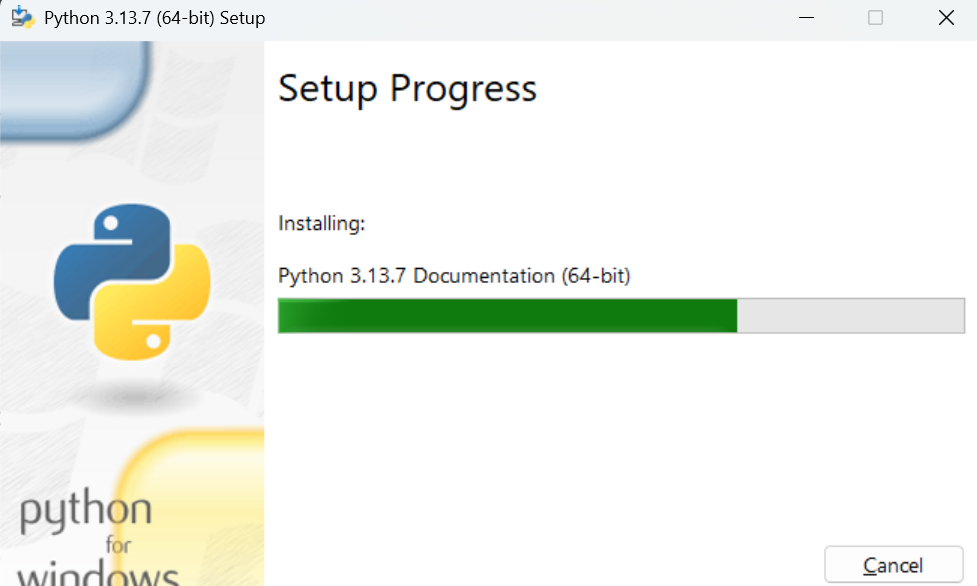

で、以下のような画面になると思います。

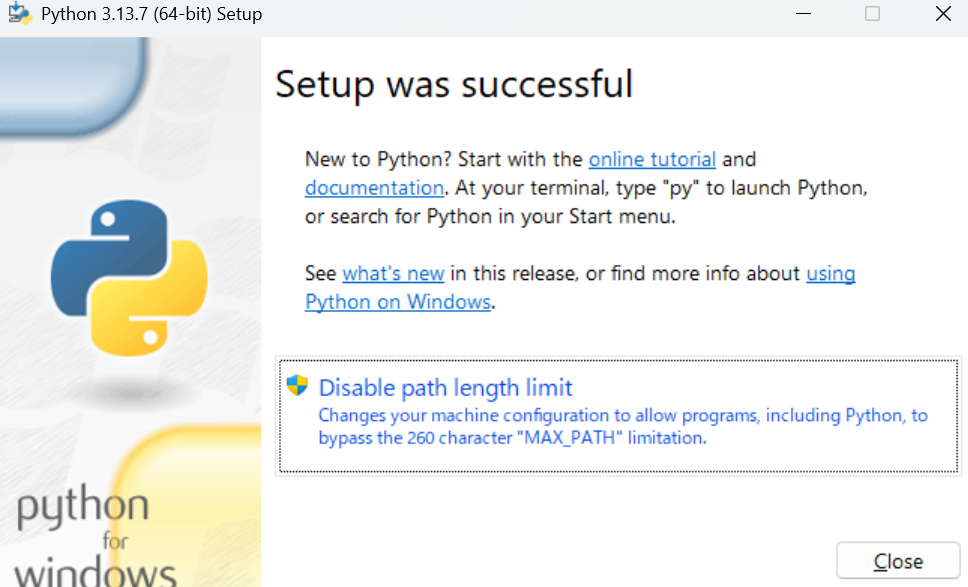

以下の画面がでて、インストールができました。

なんか、長さの制限を無効にしますか的な感じなようなので、やっておいてもいいかもですが、よくわからないので、「Close」でいいでしょう。

とりあえず、早く触りたいので、調べたりめんどうだから、あとあと。

と、「Close」押したら、画面が閉じてしまいました。。

通常なら画面を閉じたら、アプリケーションが開いたりするものだと思いますが。。

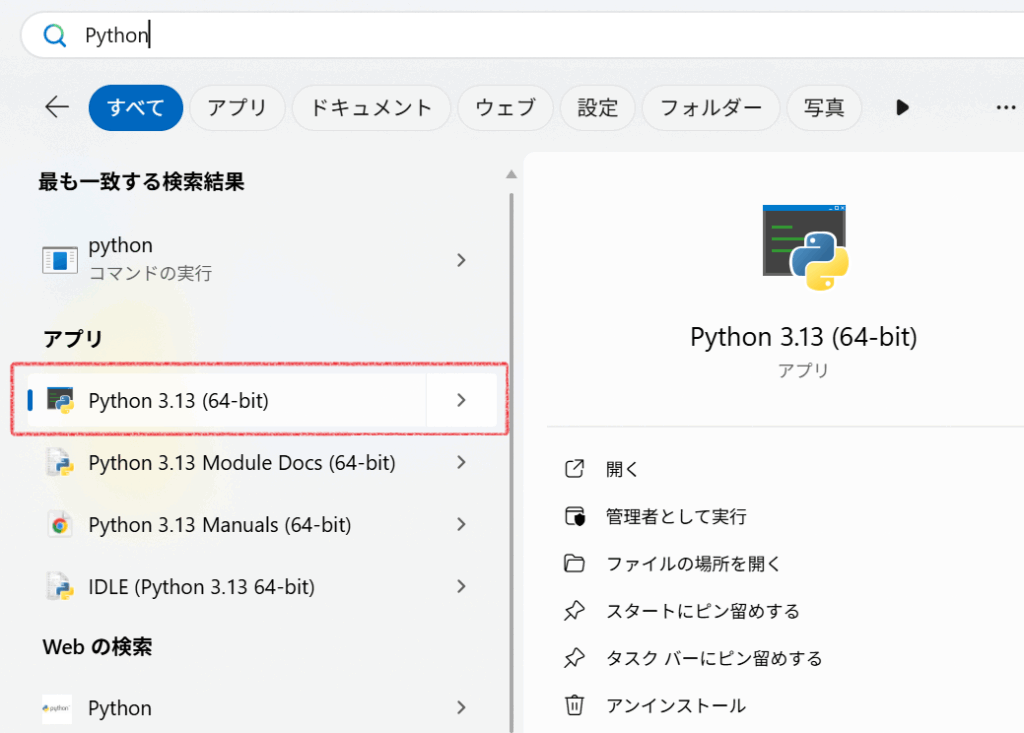

Windowsのアプリケーション一覧から開いてみましょう。

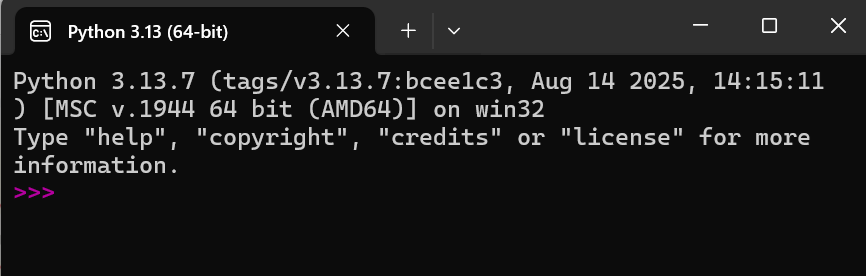

以下のような画面が開きました。

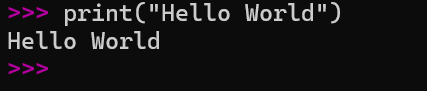

以下のような感じで、よくある表示の確認をしてみましょう。

「>>>」が入力する場所なので、「print(“Hello World”)」と入力してみましょう。

次の行に、「Hello World」と表示しました。

意味としては、printという命令で()内の文字を表示して

という形になるので、「Hello World」と表示してくれたようですね。

で、「exit」と入力しエンターキーを押すことで終了することができます。

これで、Pythonのインストールは終わりですね。

と思いきや、先ほど、環境変数にパスを通すという話があったと思います。

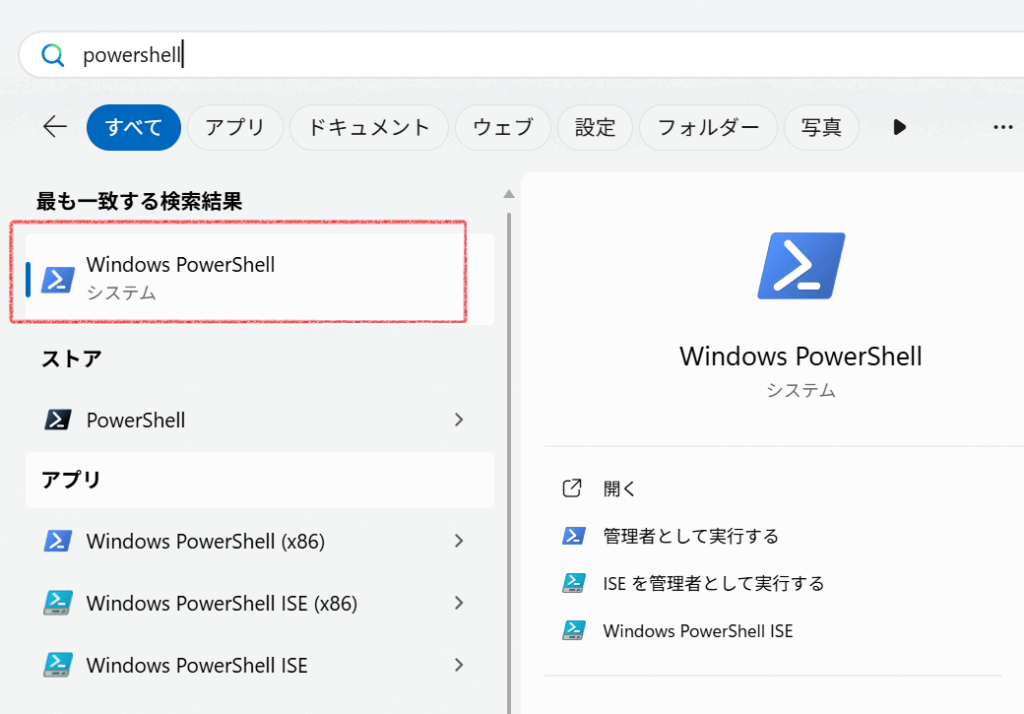

なので、PowerShellなどのツールから、パスが通っているか確認しましょう。

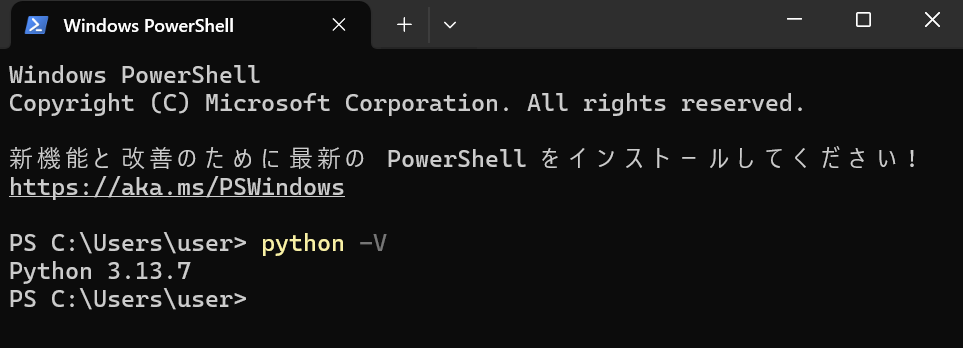

開いたPowerShellで「python -V」と入力してみましょう。

パスが通っているのであれば、以下のようにバージョンが表示されるはずです。

特に設定の変更は不要なので、ここまでで、Pythonのインストールは完了です!!

VSCodeのインストール

ダウンロード

まずは、VSCodeのインストール

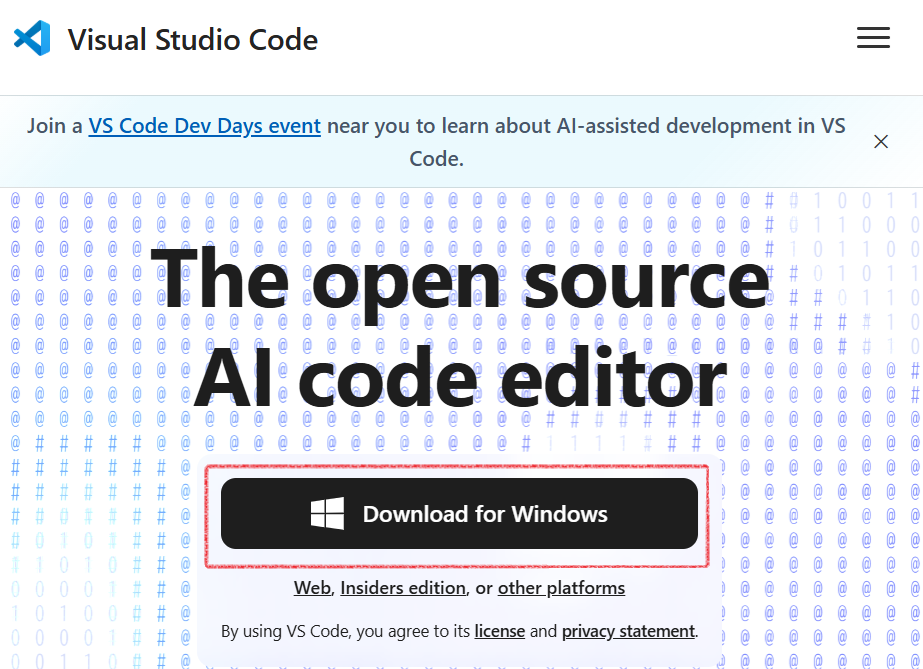

以下のサイトから、ダウンロードしてインストールしてみようと思います。

以下の「Download for Windows」からダウンロードしましょう

インストール

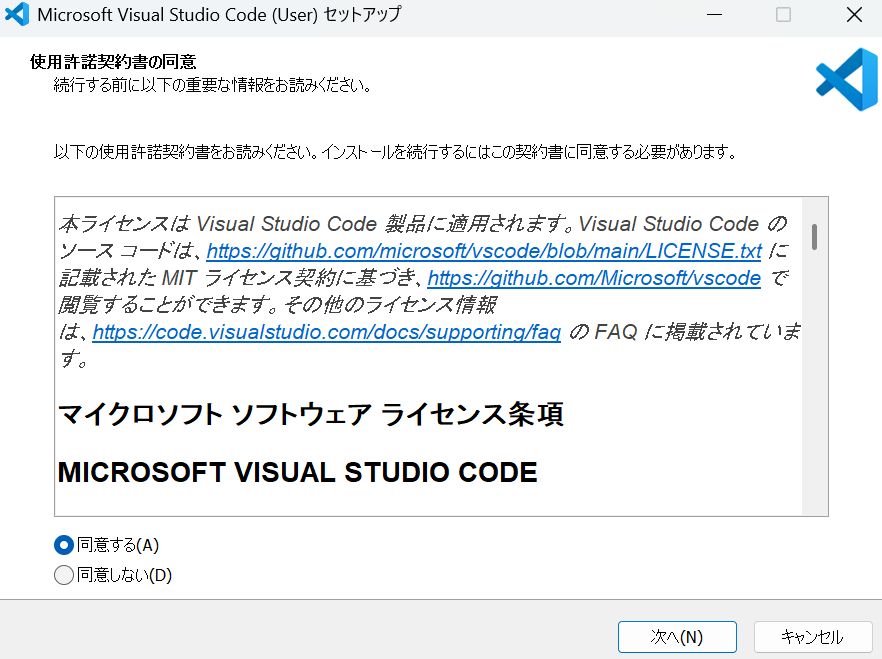

ダウンロードした、「VSCodeUserSetup-x64-1.104.3.exe」をダブルクリックでインストーラを起動しましょう。

同意しないと使えないので、同意するを選んで「次へ」を押します。

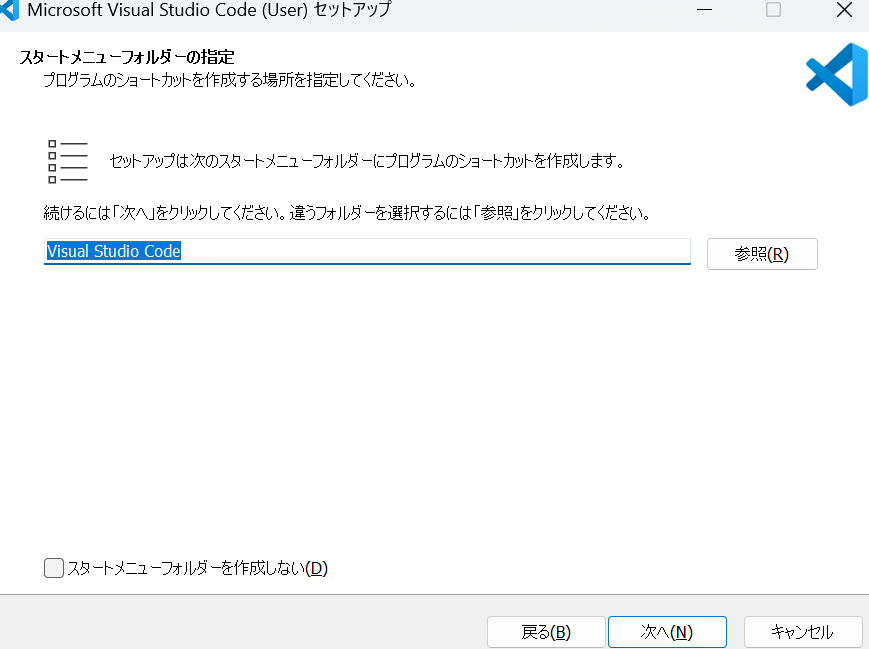

変更するのめんどうなので、「次へ」

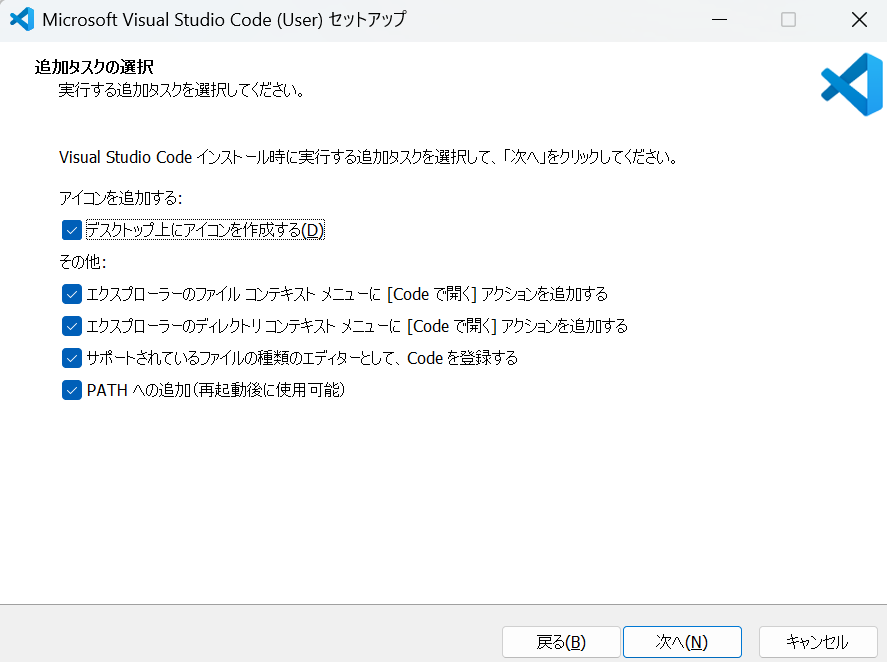

これは考えるのが面倒なので、すべてにチェックを入れて「次へ」

で、確認画面が出るので、「インストール」ボタンを押します。

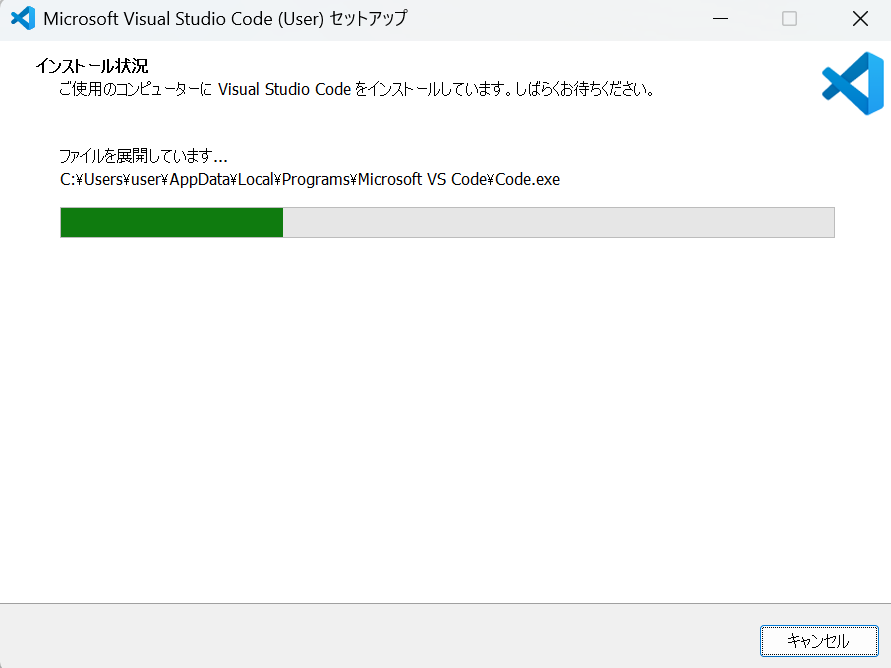

インストールが始まったので、待ちましょう。

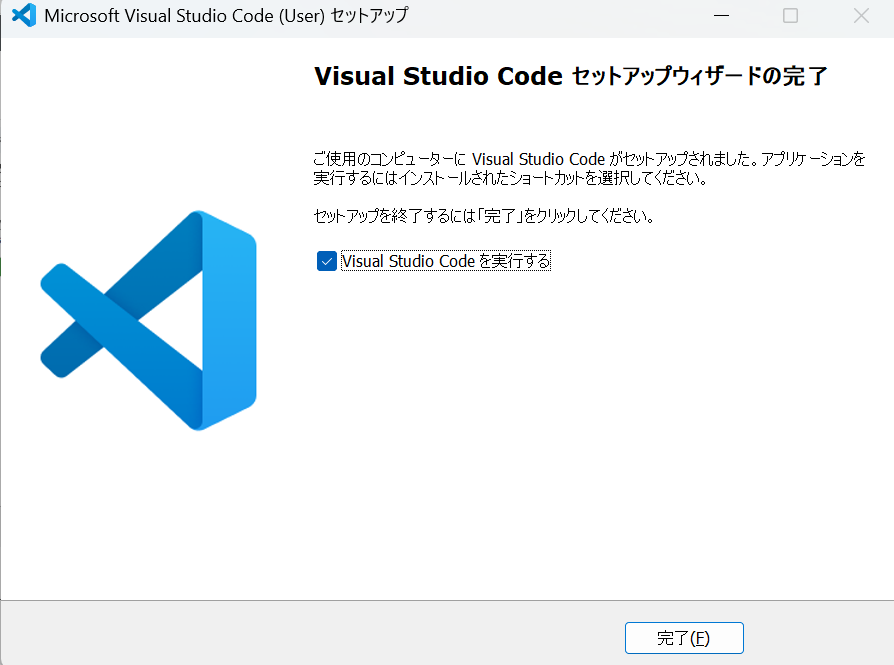

こんな画面が出たら、そっこーで使いたいので、「Visual Studio Code を実行する」にチェックを入れて「完了」ボタンを押しましょう。

オッケー、開けたので大丈夫そうですね。

じゃ、設定しましょう。

設定

日本語化

このままだと、英語がわからない私は、英語を翻訳するという行動が必要になり、余計に時間がかかってしまうので、日本語化してしまいましょう。

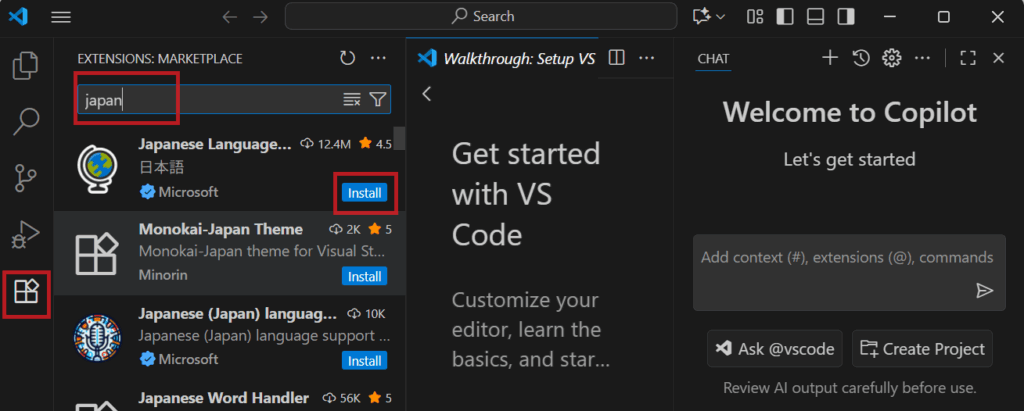

四角が4つのアイコンを押して、拡張機能を表示します。

そして、検索に「Japan」と入力し、言語パックを検索します。

そしたら、「Install」を押下しましょう。

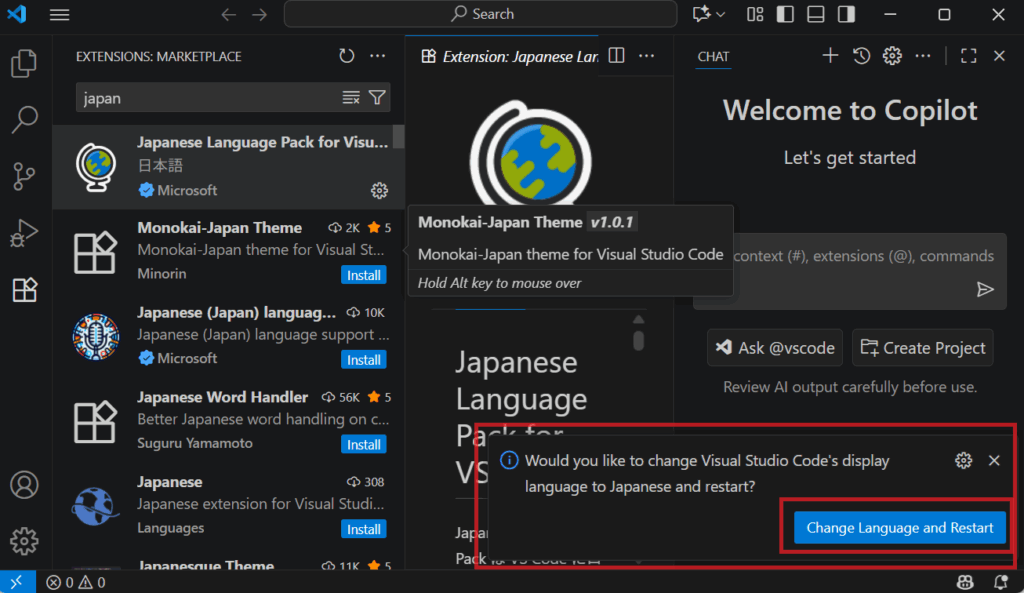

右下に、確認画面が表示して、「Change Language and Restart」と表示するので、押しましょう。

意味は、言語を日本語に変更しつつ、VSCodeを再起動する的な意味だと思います。

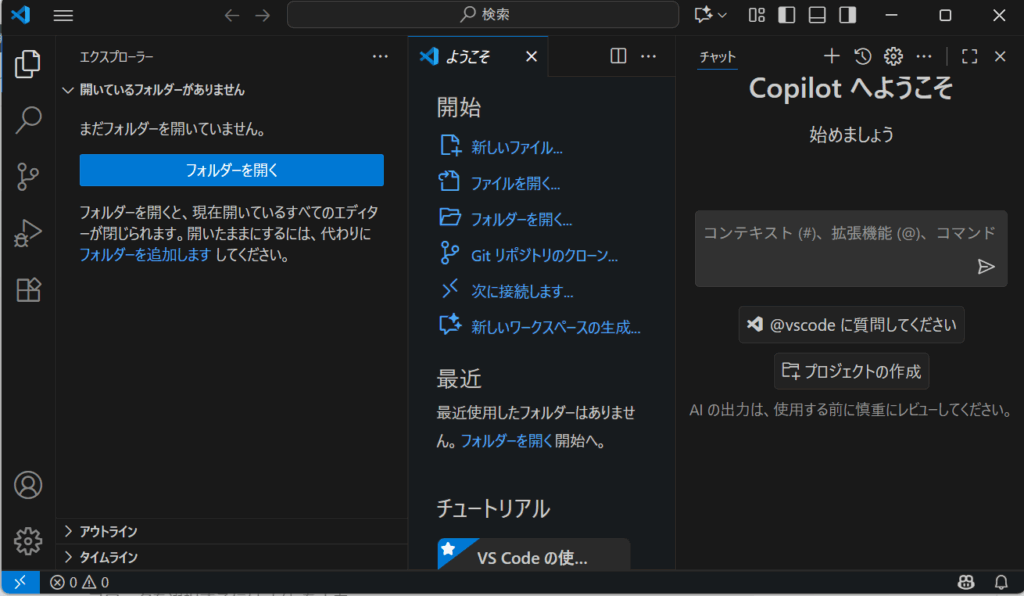

Restartで再度開いたら、日本語されていました。

VSCodeとPythonの連携

先ほどpythonのインストールをしましたが、VSCodeでプログラムを書き、Pythonで実行します。

さきほど、動作を確認したように、コードを書いて直接Pythonを実行しても問題ないのですが、VSCodeを使用することで、コードを書くときの補助がされるのと、VSCode上でPythonが実行できるので、連携して動くように設定します。

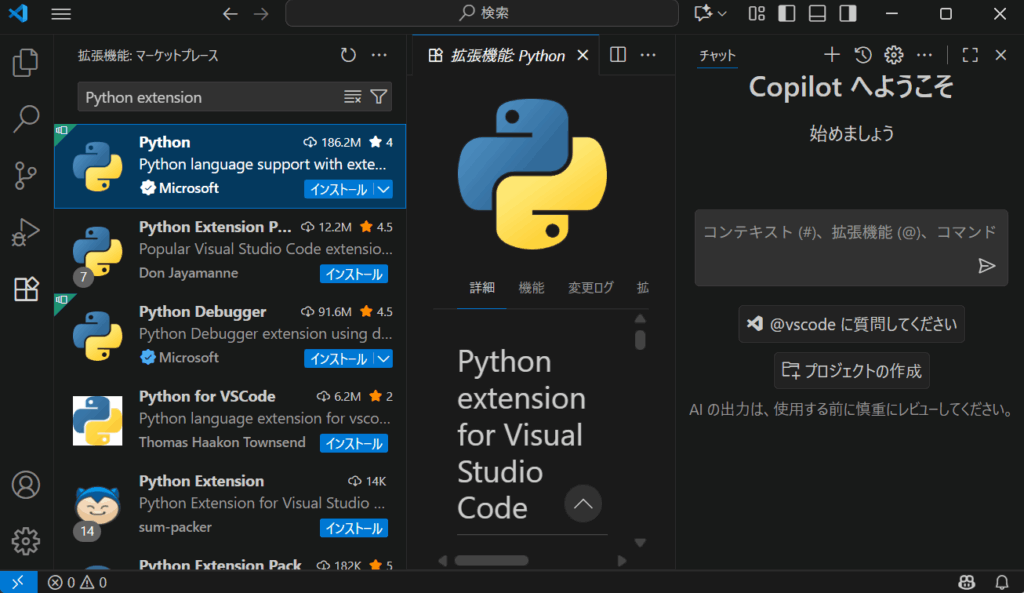

拡張機能を押して、「Python extension」を検索し、Microsoftが提供している、拡張機能をインストールしましょう。

環境構築

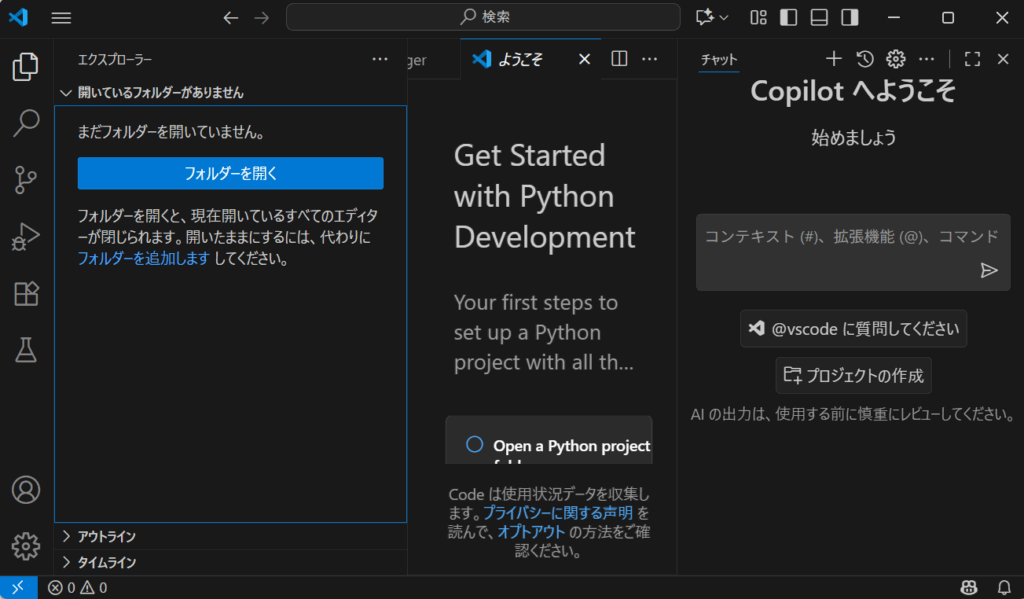

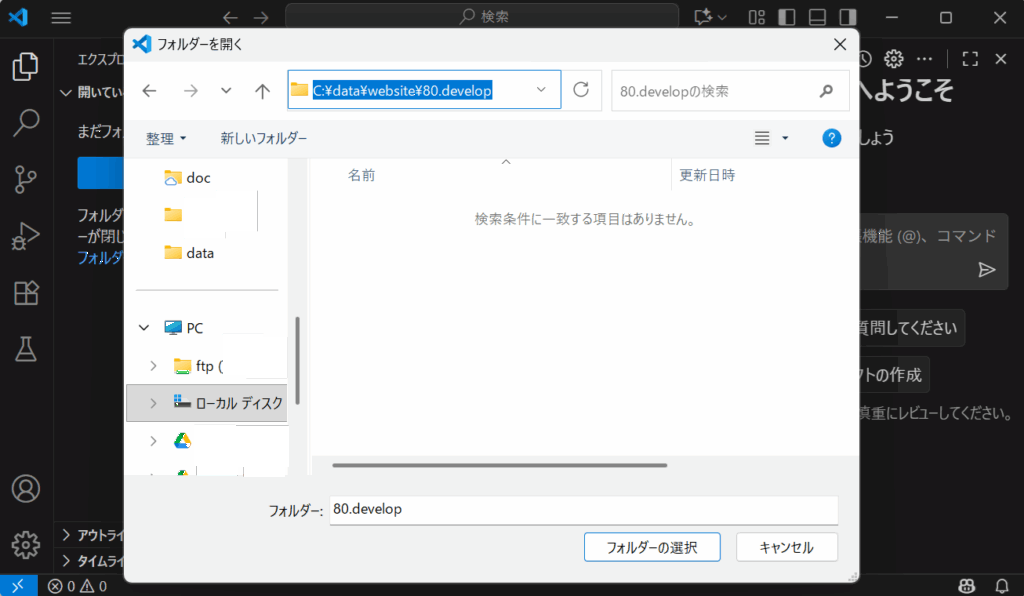

フォルダーを開くを押して、コードの配置場所を設定します。

ここは自分の好きなように作ればよいと思います。

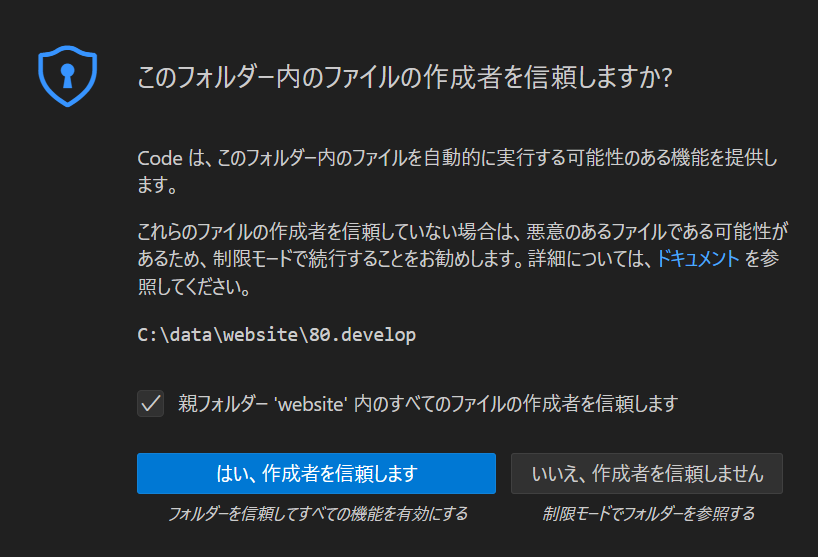

設定したら以下のような画面が出ましたが、信頼しちゃいましょう。

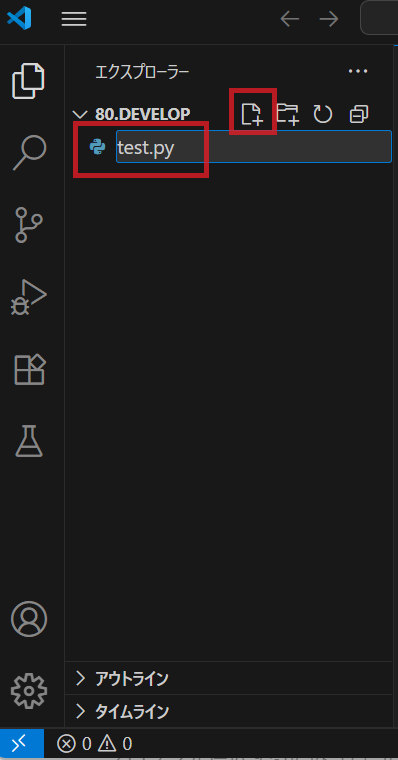

新規ファイル作成して、「test.py」という名前でファイルを作成しました。

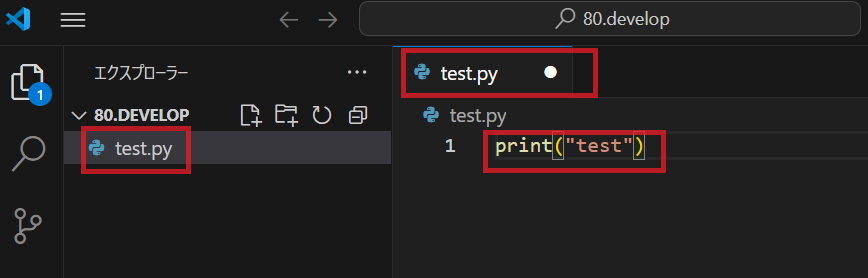

作成したファイルを選択し、右側の画面に、「print(“test”)」と入力し、ファイルを上書き保存しましょう。

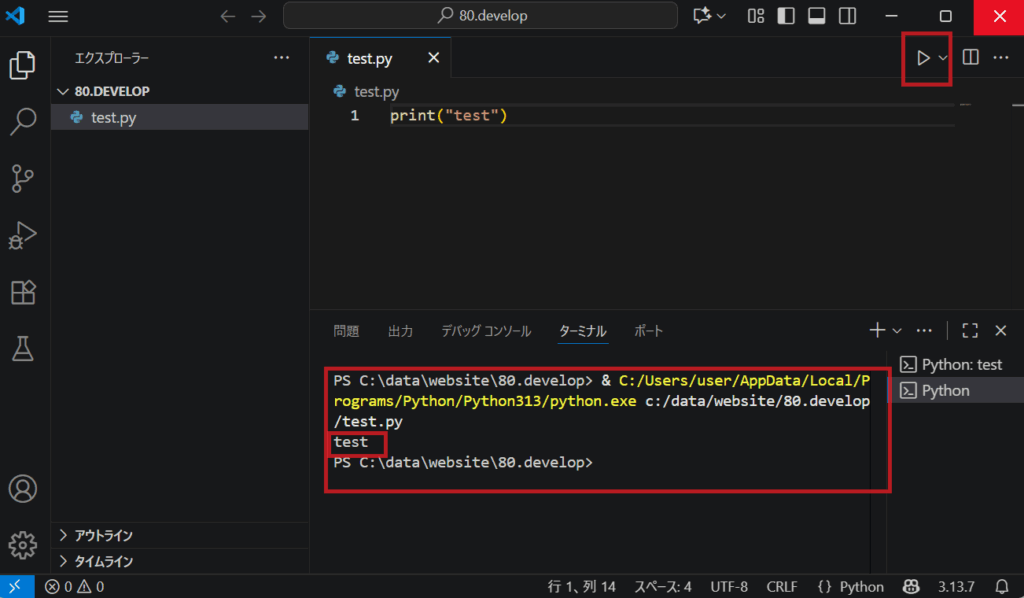

右上の三角(再生ボタン)を押すことで、pythonが実行されます。

「test」という文字を出力してという命令のため、testと出ました。

Beautiful soupのインストール

Beautiful Soupというツールは、htmlを解析して情報を抽出してくれるツールとなります。

このインストールはインストーラをダウンロードしてインストールではなく、PythonのコマンドでPythonに機能追加します。

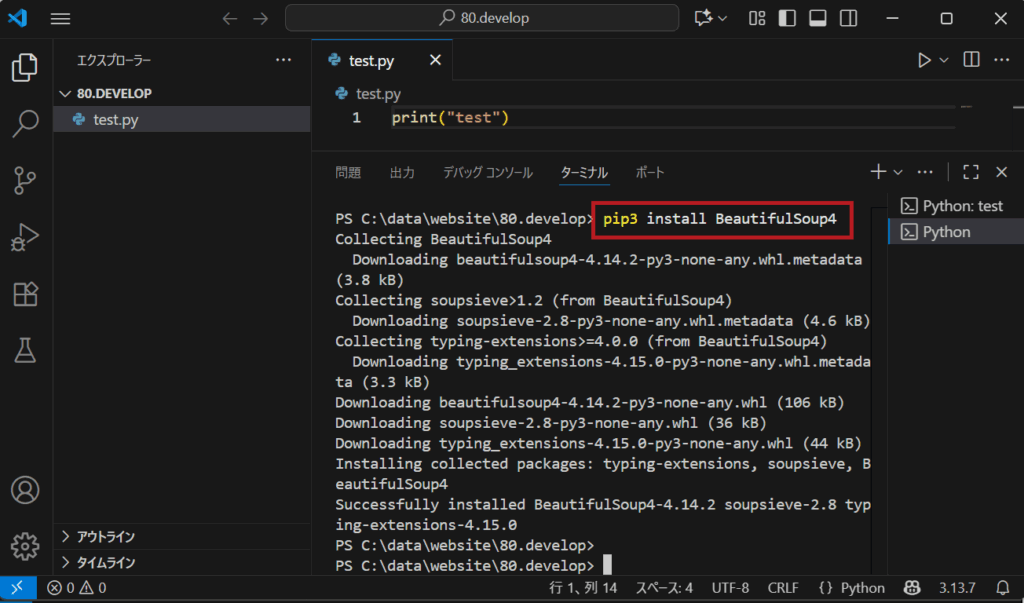

先ほど、コードを実行した際に、ターミナルが開いたと思うので、そこに「pip3 install BeautifulSoup4」と入力し、エンターキーを押して実行しましょう。

Downloadingなど表示して、ツールを自動でダウンロードしてくれます。

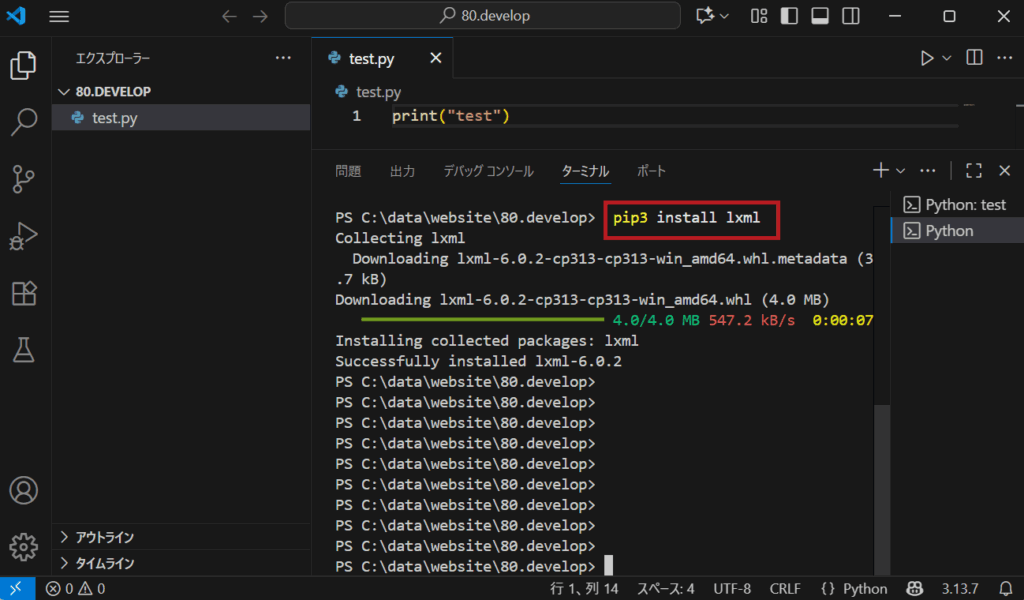

続いて、「pip3 install lxml」も同じように実行しましょう。

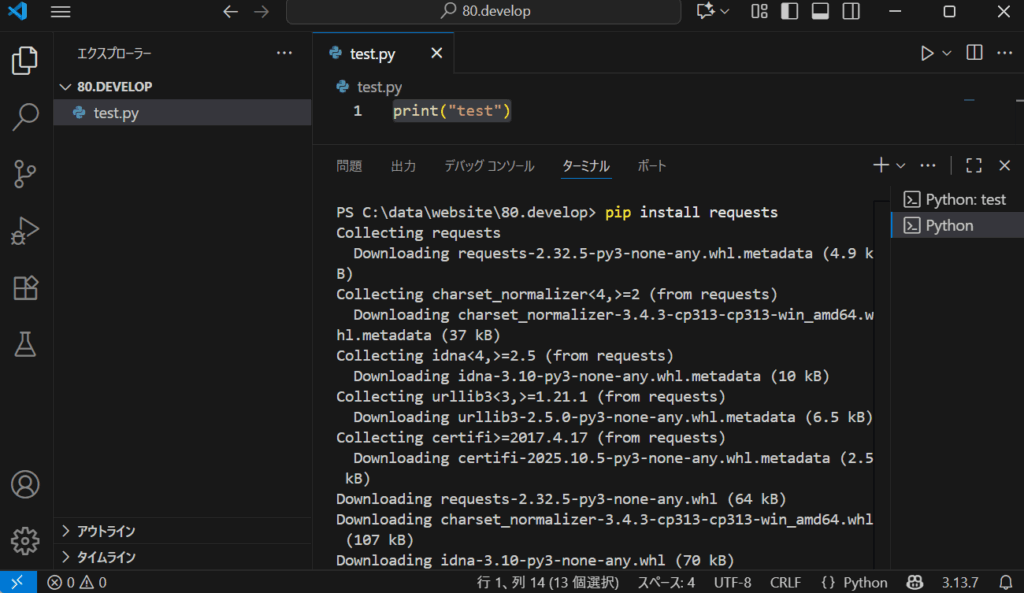

最後に「pip3 install requests」を実行し、インターネットに情報を取り行けるようになるツールを追加でインストールします。

これで、いったん、設定は完了になります。

いずれ、Pythonの学習を進めていくので、そちらの記事も上げていこうと思います。